A pesar de que las menciones a la influencia culinaria de la ex Yugoeslavia me son tan ajenas como a un santiaguino promedio, quizás, el resto sí resuena en mí. En gran parte, porque al incluir las experiencias tanto de niños como adultos, Teillier construye esa identidad austral apelando a una naturaleza mestiza que converge como tal a través del gusto. Su relato parece siempre resguardarse del frío en compañía de alguna familia o reunión social que lo lleva a establecer la conexión entre ser magallánico y comer bien. Así es la identidad patagónica que el poeta describe tanto desde lo que observa como lo que saborea y lo deja claro en su relato: “No sólo de las internacionalmente famosas centollas vive el hombre de Punta Arenas”. Con esta premisa, marca un tono que indica que la riqueza de la sapidez austral se halla un lugar más íntimo, mucho más allá de aquella exquisitez de exportación. Haciendo honor a lo “lárico” de su poesía, vemos que a medida que avanza su narración, estos sabores con los que nos identifica son los del hogar y no los de un restaurant (o de los bares de los que tanto gustaba, ¿cómo es que no hizo ninguna mención a la calle Errázuriz o algo similar?).

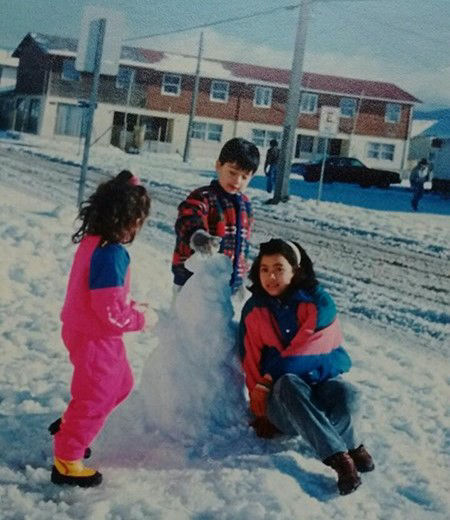

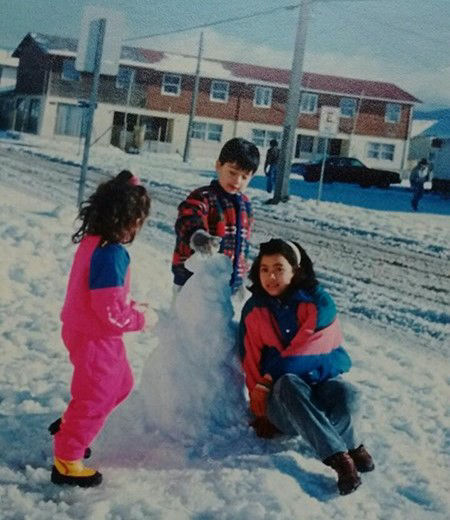

Este enfoque en lo familiar, que revivió en mí tantos recuerdos, también me devuelve ese resabio de infancia: el miedo de no ser completamente magallánico. Quizás por eso mi ansia de niño al comer calafate, porque “el que come calafate ha de volver” decían, y también los abundantes e insalubres besos al dedo del pie de la estatua de la Plaza de Armas porque tenía una leyenda similar. Quizás no era tanto el querer volver como el querer no tener que partir cuando se descubriera que no era completamente de ahí. Y es que, como Teillier me lo recuerda, hay tanto que me deja a medias, tantas cosas que no he comido y tantas otras que ya no comí simplemente. ¿Volverá a nevar como antes alguna vez en Punta Arenas? ¿Podré estar presente si eso alguna vez ocurre?

******

Nota: La versión de estas crónicas con las que trabajo corresponden a una compilación hecha por Pedro Pablo Guerrero titulada Confieso que he bebido y otras crónicas del buen comer (FCE, 2011). El título de esta crónica, que encabezará la posterior recopilación ya mencionada, es una referencia evidente a las memorias de Neruda publicadas en 1974, Confieso que he vivido. Queda abierto a la especulación, entonces, la intención tras la selección de este título para la crónica de Teillier, pues es bien conocida su amistad con De Rokha, adversario de Neruda, y que incluso menciona dentro de sus crónicas. Si fue una referencia inocente, un pequeño homenaje o un gesto de desacralización del poeta ya muerto al momento de la publicación de los relatos de Teillier, queda como un interesante tema de conversación para una sobremesa. Cualquiera fuera el caso, ambos finalmente estarían remitiendo al relato autobiográfico fundacional Confesiones de san Agustín (354-430) en donde el concepto titular habla de una introspección que deviene acto del habla y que ofrece un mayor entendimiento de la existencia. En este sentido, la versión de Teillier podría entenderse tanto como una desacralización del género “confesión” como, por el contrario, una mayor puesta en valor del acto de comer.