En el nombre del padre, del hijo y la fritura

“Quiero ir a ver a mis amigas a Pelequén”. Esa fue la frase con que mi madre desencadenó la incertidumbre en nuestra casa, lo dijo con ojos seguros y con la taza ya camino al plato. Vivíamos en una pequeña residencia dentro de un colegio en San Ramón, allá por el paradero 27 de Santa Rosa. Un colegio que no es para niños en edad escolar, sino para adultos que no habían terminado la enseñanza básica o media. En ese mismo colegio mi madre trabajaba como auxiliar de aseo y auxiliar residente. No teníamos nada más que ese patio gigante, sin vacaciones, sin salidas, el colegio no se podía abandonar. En plena década de los noventa no había panorama alguno, salvo los partidos del Chino Ríos o el Profesor Rossa, la biblioteca del colegio era un lugar inhóspito con olor a calcetines de rata. Allí me hice de una pequeña Divina Comedia y de un magnífico Hermanos Karamasov que aún guardo en mis estantes. El colegio no era nefasto, nos ayudó en una época de desastres familiares económicos y permitió al menos, tener vida familiar muy unida. Por eso el hecho de que mi madre se fuese era una pequeña tragedia que destrozaba el statu quo, dejando a mi padre timorato e intranquilo. Cuidar a dos niños preadolescentes es algo que genera preocupación sobre todo cuando el padre fue alimentado desde el alero proteccionista del patriarcado y la supremacía femenina asumida en los quehaceres del hogar. Un marinero completamente inútil que se ve comandando el Huáscar rumbo a costas chilenas a la batalla incierta.

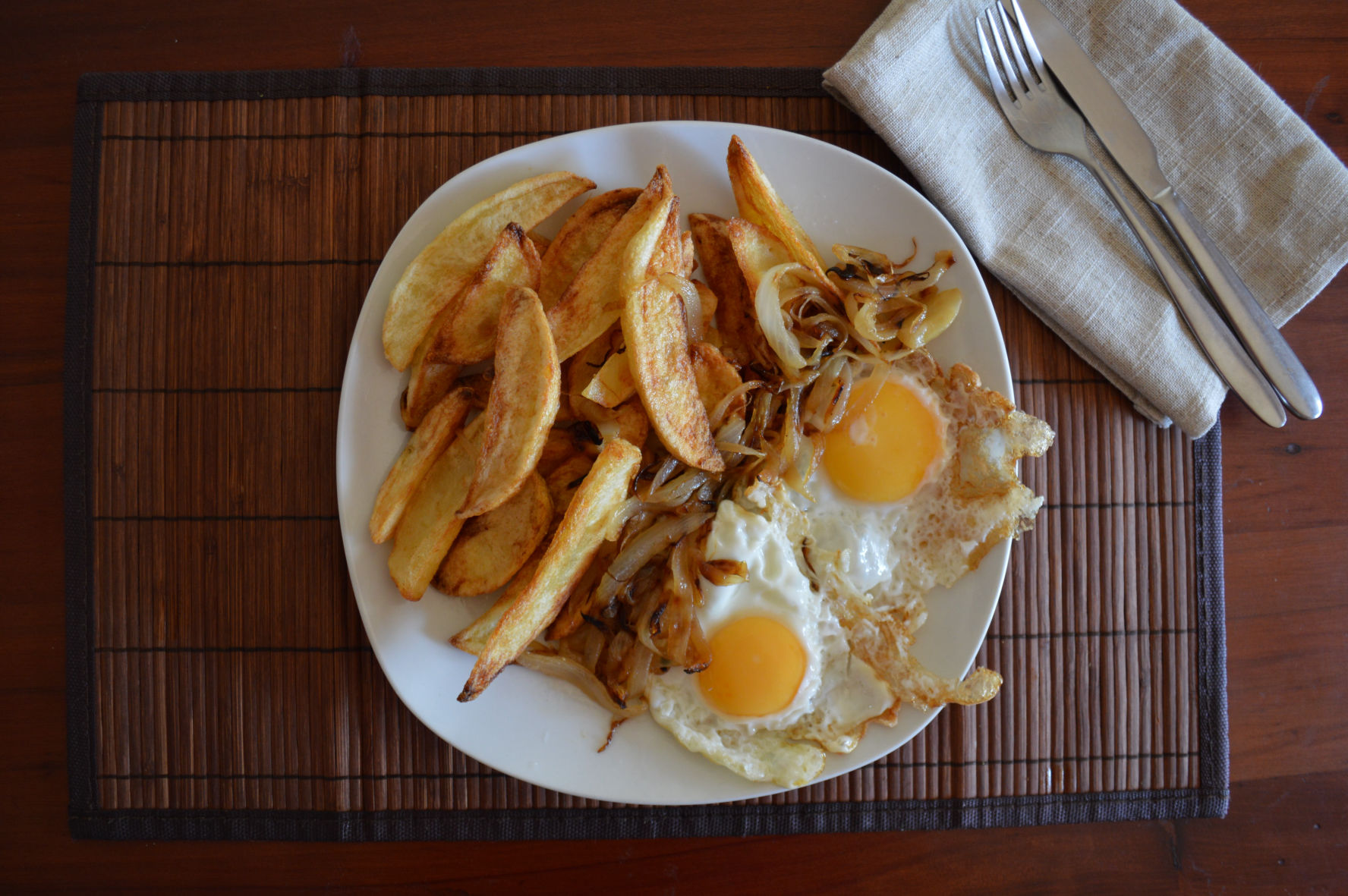

Mi madre se fue el jueves víspera de viernes santo, nos dijimos adiós con la promesa que sobreviviríamos sin ella. Mientras se despedía de mi padre, entre dudas y temblores, no despegó sus ojos verdes de los ojos cafés de mi padre, quien calaba un cigarro sentado, como general rendido. La vieja se fue y eran tres días los que teníamos por delante. El viejo nos miró con cara de: bueno esto no es cómodo para ustedes menos para mí. Lo comprendimos a cabalidad. Mi vieja había dejado en el refrigerador proyectos de comida, proyectos que debían ser ejecutados. Mi padre de entrada supo que no haría ninguno. En la televisión Cristo ya estaba predicando e inexorablemente se acercaba la hora de almuerzo, nosotros veíamos a nuestro padre con su chaleco color rombos café vagar lento por el pequeñísimo corredor, casi minusválido por una poliomielitis desde siempre, había aprendido a dar largas zancadas para avanzar, zancadas lentas hasta la cocina o hacia la puerta. Pensé que mi viejo corría y volvería con mi madre sonriente. Pero no, salió y entró en seguida. En sus grandes manos un enorme saco de papas de más de 15 kilos se asomaba por la ventana. Un saco enorme, de grandes papas, lisas, bellas y suculentas. Mi papá nos dijo: “haremos bistec a lo pobre, pero bien pobre. Sólo papas, huevo y cebollas". Buscó un par de monedas y apuntando con sus labios nos pidió que fuéramos a comprar esas cochiná que les gusta tanto (kétchup), nada para beber, nos haría limonada.

How to set up your own site - See it